Eine Erinnerung an Liebe, Angst und Reiskörner

Es war ein früher Morgen, irgendwann gegen sechs, und der Regen hatte aufgehört, nur um als feiner, hartnäckiger Nebel zwischen den Straßenlaternen zu tanzen. Wir saßen auf der Treppe vor einem geschlossenen Geschäft, noch halb wach von der Nacht zuvor, jede Zelle voller Nikotin, Alkohol, Redseligkeit.

Sie trug ihre Jacke offen, ich meinen Stolz lose in der Brust, und zwischen uns stand eine halbleere Bierflasche.

Ich erinnere mich, dass sie lachte, als ich sagte, dass man über Gott und die Welt nicht diskutieren kann, wenn man keine Ahnung von beiden hat.

Sie sagte nur: „Ach, Quatsch. Gerade dann.“

Ich war unsterblich verliebt. Anders kann ich es nicht beschreiben.

Ich hatte ihren Pullover heimlich mitgenommen und unter mein Bett gelegt, und jeden Abend roch ich daran, als hinge mein Herz daran, diesen Geruch nie zu verlieren. Es war diese Art von Liebe, die einen ein bisschen irre macht. Gefährlich.

Als wir dann zusammenkamen, erzählte sie mir, dass sie sich für mich von einer Frau getrennt hatte.

Ich sagte: „Okay.“

Sie sagte: „Ist das ein Problem?“

Ich sagte wieder: „Okay.“ Und meinte eigentlich: „Ich habe keine Ahnung.“

Ihre Ex-Freundin war eifersüchtig – und aus heutiger Sicht wahrscheinlich zu Recht. Nicht, weil ich sie gestohlen hätte. Sondern, weil ich Angst hatte, sie zurückzugeben.

Nicht an einen anderen Mann, damit hätte ich vielleicht noch umgehen können. Aber an eine Frau?

Das war für mein 20-jähriges Ich ein beunruhigender Gedanke.

Nicht, weil sie bisexuell war – das war nie das Problem. Ich war das Problem.

Ich fühlte mich schlicht ungenügend. Als ob es eine Konkurrenz gäbe, gegen die ich weder Stärke noch Verständnis aufbringen konnte.

Und dann kam Rocky Horror.

Sie wollte unbedingt hin. Live-Vorstellung, mit allem drum und dran – Kostüme, Publikum, Wahnsinn.

Ich war… nicht begeistert.

Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht mal so tun, als würde ich tanzen.

Die Vorstellung, da zu sitzen und beim „Time Warp“ aufspringen zu müssen, um irgendwelche Schritte mitzumachen, ließ mir kalte Schauer über den Rücken laufen.

„Dann eben nicht tanzen“, sagte sie. „Aber du kommst mit.“

Ich kam mit.

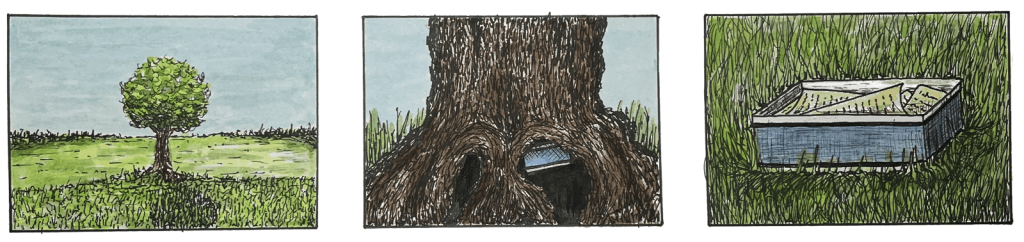

Was soll ich sagen? Es war bizarr. Es war laut. Es war wild. Es war, als hätte jemand meine ganze Vorstellung von Theater, Film und Normalität auf links gezogen. Ich erinnere mich an Fishnets, Männer in Korsetts, Brüste, Gesang, Rufe aus dem Publikum – und an Reis. So. Viel. Reis.

Aber es blieb nicht bei dieser einen Vorstellung. Zuhause musste ich die Rocky Horror Picture Show dann auch regelmäßig auf Video anschauen.

Sie liebte den Film. Ich… weniger.

Anfangs war ich einfach nur verunsichert – von den Figuren, der Musik, der grellen Sexualität, die alles durchdrang.

Später wurde es einfach nervig.

Nicht der Film an sich. Sondern das Gefühl, dass ich mich darin irgendwie verlieren musste, um ihr zu gefallen.

Und dann lernte ich ihre Ex-Freundin kennen. Die Frau, von der sie sich für mich getrennt hatte.

Ich hatte mit allem gerechnet – mit einer distanzierten, feindseligen Atmosphäre, mit Sticheleien, mit einem subtilen Konkurrenzkampf.

Stattdessen… verstanden wir uns ziemlich gut.

Wir lachten über denselben Unsinn, hatten einen ähnlichen Musikgeschmack und waren beide ein bisschen überfordert von dieser übergroßen, intensiven Person, die wir – auf unsere je eigene Weise – geliebt hatten.

Wobei: übergroß war sie eigentlich gar nicht.

Im Gegenteil.

Sie hatte selbst genug Baustellen, über die wir lange erst nichts wussten.

Sie wirkte stark, bunt, furchtlos – aber dahinter war eine junge Frau, die nicht so recht wusste, wo sie hingehörte.

Sie hatte ihre Themen mit Nähe, mit Bindung, mit Sexualität an sich.

Ich dagegen… hatte ein ganz anderes Problem: Ich hatte keine Probleme mit Sexualität. Aber mit Verlust. Mit der Angst, nicht zu genügen.

Und so standen wir da – ich, die Ex-Freundin, sie – ein seltsames Dreieck aus alten Lieben, unscharfen Identitäten und unausgesprochenen Fragen.

Aber wir hatten eins gemeinsam:

Wir hatten sie genommen, wie sie war.

Unfertig. Ungeschminkt. Echt.

Wir haben heute keinen Kontakt mehr.

Nicht sie und ich. Nicht ihre Ex-Freundin und ich. Nicht sie und ihre Ex.

Manchmal finde ich das schade.

Weil wir zusammen etwas erlebt haben, das sich nach mehr angefühlt hat als nur eine flüchtige Episode im Leben.

Weil wir in manchen Momenten ehrlich waren. Offen. Verletzlich. Und genau deshalb verbunden.

Aber vielleicht ist es auch gut so.

Vielleicht war das, was uns verbunden hat, zu wild, zu roh, zu intensiv, um es in den Alltag hinüberzuretten.

Vielleicht war das Leben, wie wir es damals zusammen gedacht haben, einfach eine Nummer zu hoch für uns.

Vielleicht hätte es uns alle irgendwann zerrieben.

Und trotzdem: Wenn ich zurückblicke, dann nicht mit Groll.

Sondern mit einem weichen Lächeln.

Denn auch wenn es vorbei ist – es war echt.

Und das reicht.

Manchmal bleiben einem nicht die großen Momente im Herzen.

Sondern der Geruch eines Pullovers.

Ein Tanz, den man nicht tanzen wollte.

Eine Ex-Freundin, die keine Gegnerin war.

Und nicht nur Reiskörner in der Unterhose.