Es gibt Tage, da zieht es mich fort. Nicht an einen konkreten Ort, nicht auf eine bestimmte Insel oder in ein bestimmtes Land. Sondern einfach weg – irgendwohin, wo es grün ist, lebendig, wild. Ich sehne mich nach Wäldern, nach Dschungeln, nach tropischen Bäumen, deren Blätter groß und weich sind wie Hände, die einen halten. Ich sehne mich nach dem Rascheln, nach fremden Geräuschen, nach feuchter Luft, nach dem Gefühl, dass alles wächst und atmet.

Diese Sehnsucht ist alt. Sie begleitet mich schon lange. Damals, als ich noch regelmäßig getrunken habe, war sie besonders laut. Im Rausch träumte ich mich oft an solche Orte. Ich sah mich selbst dort: entspannt, frei. Vielleicht mit einer Kamera im Rucksack. Vor allem aber – glücklich. Es war, als würde das Grün meiner Seele etwas geben, was ihr sonst fehlt. Vielleicht war es Ruhe. Vielleicht war es Trost. Vielleicht war es einfach das Gefühl, nicht verloren zu sein.

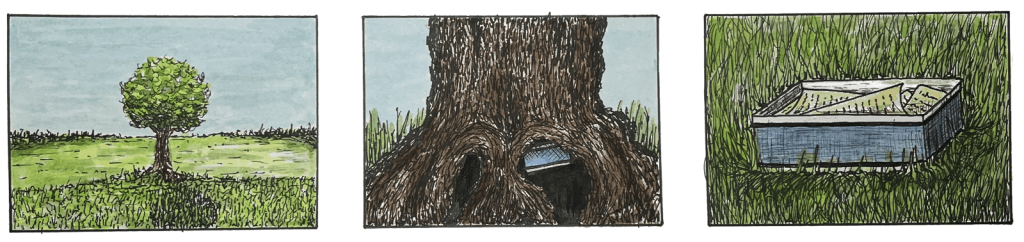

Es ging mir nie um das „Karibik-Feeling“, nicht um Cocktails unter Palmen oder kitschige Sonnenuntergänge. Es geht um etwas Tieferes. Um das, was Pflanzen mit mir machen. Was der Anblick von Blättern, Stämmen, Moos mit mir macht. Wie sie mich erden. Wie sie meine Gedanken langsamer werden lassen, leiser. Ich sehe Natur, und etwas in mir wird still. Friedlich. Ganz.

Aber immer, wenn ich daran denke, wirklich zu gehen – also wirklich –, kommt sie wieder: diese Angst. Die Urangst, alleine zu sein. Nicht die Angst vor anderen Kulturen oder Menschen. Sondern davor, mich nicht zurechtzufinden. Mich zu verlieren. Allein zu sein mit mir. Ich glaube, diese Angst ist nicht neu. Sie ist alt. Sehr viel älter als ich es je sein werde.

In meinem Leben war Alkohol lange mein Kompass. Mein Betäubungsmittel, mein Trost, meine Pause-Taste. Er hat mich ruhig gemacht, wenn ich es nicht selbst konnte. Ich weiß, dass er mich krank gemacht hat. Körperlich. Seelisch. Aber er war da. Immer. Und er hat es mir möglich gemacht, diese Sehnsucht zumindest im Kopf zu leben.

Heute trinke ich nicht mehr. Aber die Sehnsucht ist geblieben. Und die Angst auch. Und irgendwo dazwischen sitze ich – nüchtern – und schaue mir die Fotos im National Geographic an. Oder den Baum vor meinem Fenster. Und manchmal reicht das. Manchmal nicht.

Vielleicht ist das Leben genau das: eine Reise durch Wälder, die wir nicht kennen, mit einer Karte, die wir selbst erst zeichnen müssen.